L'Interprétation de l'État des Milieux (IEM)

L’Interprétation de l’État des Milieux (IEM) est un outil de gestion des sites et sols pollués. Cet outil peut être utilisé uniquement dans le cas où l’usage du site d’étude est fixé, connu. L’objectif est de déterminer la compatibilité de l’état des milieux (sols, eaux souterraines, eaux de surface, air ambiant, ...) avec les usages en cours d’un point de vue sanitaire. Les usages concernent les populations humaines, mais peuvent aussi concerner les ressources naturelles à protéger.

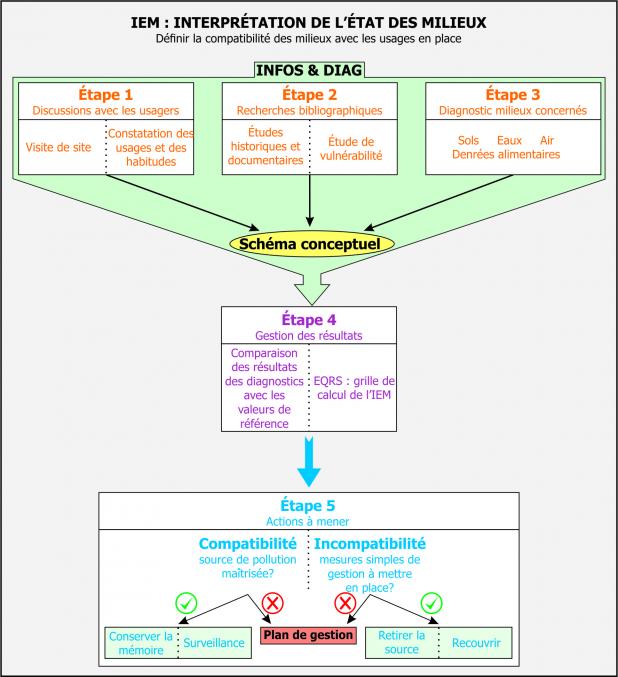

La démarche d’IEM est la suivante.

Étape n°1 de l’IEM : constatation des usages – visite de site

- Qui sont les usagers ? : adultes ou enfants, usagers permanents ou temporaires ;

- Quel type d’usage ? : logement, établissement scolaire, établissement récréatif ;

- Quelles sont les habitudes des usagers ? : habitudes de consommation, temps de présence dans les locaux.

Étape n°2 de l’IEM : recherches bibliographiques – étude historique et de vulnérabilité

En parallèle du constat des usages, il est nécessaire de faire des recherches bibliographiques afin de définir quels sont les milieux pouvant contenir les pollutions. Ces recherches sont menées de plusieurs manières :

- Consultation de bases de données en ligne ;

- Consultation de documents en préfecture, aux archives départementales, en mairie ou dans les locaux des autorités compétentes (ARS, DRIEE, DREAL, DDT).

Cette étape est réalisée à la suite des résultats obtenus au cours des deux premières étapes. Un programme d’investigation est établi pour chacun des milieux retenus susceptible de contenir de la pollution. Ces investigations ne sont réalisables que si les différents acteurs donnent leur accord (propriétaires, locataires, exploitants, dirigeants). En cas d’impossibilité de mener des investigations dans certaines zones (refus des occupants, inaccessibilité), des modèles peuvent être utilisés en intégrant les données obtenues sur les zones voisines.

Étape n°4 de l’IEM : gestion des résultats

Afin d’établir les conclusions, les résultats peuvent être comparés à plusieurs bases de données ;

- Valeurs de gestion en vigueur (eaux de surface, eaux souterraines, denrées alimentaires, air intérieur et air extérieur) ;

- Valeurs de l’état initial du site ;

- Valeurs de l’environnement local témoin ;

- Valeurs d’analyse de situation (sols, gaz du sol, air intérieur et air extérieur) ;

- Données de qualité sur les différents milieux d’exposition.

Dans le cas où il n’existe pas de base de données pour réaliser une comparaison, une évaluation quantitative des risques sanitaires sera menée en utilisant la grille IEM fournie par le Ministère en charge de l’Environnement. Afin de pouvoir utiliser cette grille de manière efficace, de nombreuses données d’entrée sont nécessaires. Elles correspondent aux conclusions des étapes n°1, n°2 et n°3 de l’IEM.

Étape n°5 de l’IEM : conclusion, les actions à engager

L’interprétation des résultats obtenus suite aux comparaisons des valeurs et/ou à l’utilisation de la grille IEM permet de définir si les milieux sont compatibles ou non avec les usages en place. Le site d’étude est alors catégorisé avec des actions propres à engager :

- En cas de compatibilité sanitaire et avec des sources de pollution maîtrisées :

- Pérenniser les usages fixés en conservant la mémoire (servitudes, restrictions d’usage) ;

- Mettre en place un réseau de surveillance afin de s’assurer de la pérennité de la situation (faisable uniquement pour certains milieux) ;

- En cas de compatibilité sanitaire mais avec des sources de pollution non maîtrisées :

- Mettre en Œuvre un plan de gestion ;

- En cas d’incompatibilité sanitaire :

- Mettre en place des actions simples de gestion afin de rétablir la compatibilité (retirer la source de pollution, recouvrir la zone impactée) ;

- Mettre en Œuvre un plan de gestion.